【博览财经研报】受金融强监管对金融市场特别是银行体系各领域、产品全面去杠杆的影响,现在在银行间市场、楼市、股市等各个层面都出现了“钱紧”的局面:

●银行同业拆借市场,一年期Shibor和一年期贷款基础利率(LPR)的利率倒挂正在加剧,但央行继续维持紧平衡;

●房地产融资在发债、开发贷,纷纷收紧后,现在连信托这一最后的救命稻草也成“检查、规范”的对象,可谓全面受限;

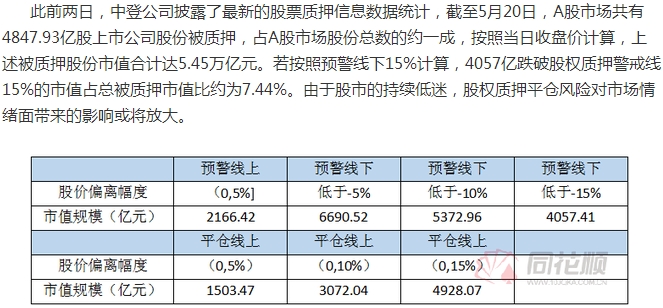

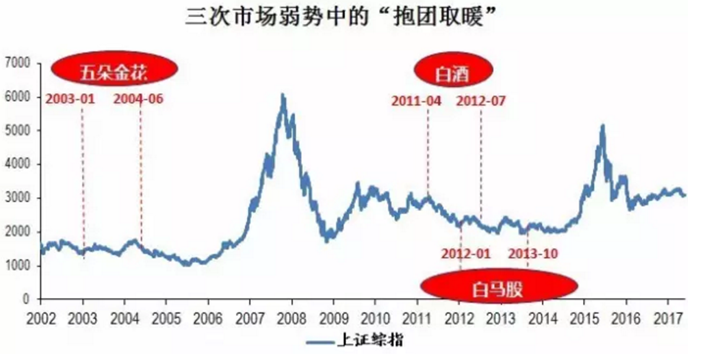

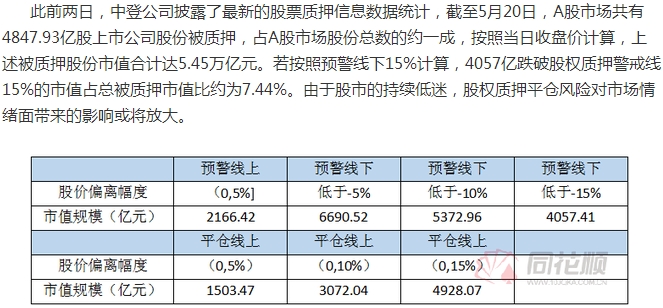

●股市方面,受股价下跌和融资成本上升的影响,令股权质押和被动补充质押规模陡然飙升(已占A股总股份数的一成),已成为导致相应个股进入“质押-预期负面-股价下跌-补充质押-预期更负面-股价加速下跌-进一步扩大补充质押”恶性循环的主因。

●而北京时间周三凌晨美联储纪要透露出的加快缩表和加息节奏(这会加速美元资金回流),中国央行必定会给出对应的策略(一般来说是跟随抬升资金成本),现在尚不能明确监管层会怎么办(毕竟现在中国经济在“加速度”上是比美国差的!)

简言之,虽然还远谈不上到“钱荒”的程度,但如果局面没有好转——银行间市场利率倒挂的情况会持续多久还需观察,但楼市融资日益艰难的局面不会改变;尤其是今早公布美联储纪要中对缩表、加息的预期陡升,还没有对国内市场产生反馈,尚不能确定中国多大程度上会跟随——则融资成本上升最终会按照“海外利率上升(或者根本不需要这一环节)-中国央行-商业银行(国有大行-中小行)-券商-(质押融资等)上市公司”的逻辑传导到股市中来,则最坏局面是,不排除A股短中线将继续下跌!

首先,银行体系内的资金成本在抬升。

在银行同业拆借市场,一年期Shibor和一年期贷款基础利率LPR在22日已经出现倒挂(两者分别为4.3024%和4.30%)。23日的数据显示,倒挂现象仍在继续扩大(一年期Shibor报价4.3137%,上海银行间市场的LPR4.30%)。但在公开市场操作方面,央行23日净回笼300亿元。维持“紧平衡”的状态。

招商证券固收报告称,1年期Shibor(银行间拆借)超过1年期LPR(贷款基准),反应的是商业银行负债和资产的“边际”成本差异。代表实体经济融资需求的LPR利率和代表金融市场融资成本之间的倒挂,正说明“去杠杆”目前仅发生在金融体系,尤其是“同业缩表”,还未传递到实体经济层面。

但这种利率倒挂的扭曲局面很难持久——事实上,而受银行同业影响以及为了迎接央行二季度的MPA(宏观审慎评估)大考,银行内部已经开始进行存贷款的重定价,多家银行也提高了对公贷款价格(不过浮动幅度还不大)。

另外,近期银行又开始上演存款战。从整存整取的定期存款上看,上市城商行、股份制银行相对五大行利率上浮幅度较大。其中,五大行的存款年利率在基准利率基础上上浮7%到30%不等,上市城商行相对基准利率上浮幅度多的可达约40%。

这意味着,虽然招商证券固收等部分机构认为监管层面现在是有意拉高货币市场利率以便挤掉金融泡沫(即同业负债会继续保持收紧),同时会控制贷款基准利率升幅以利实体融资(即信贷资产仍会保持相对宽松),也就是Shibor与LPR之间的利率倒挂进一步扩大,但恐怕实体融资成本不免很快随之着抬升!

其次,在海外市场,“钱紧”同样在上演。

北京时间周三凌晨,美联储公布的会议纪要显示,美联储官员在本月初的会议上预计,再次加息将很快变得合适。这意味着,美联储有可能于6月加息。此外,美联储还就缩减其4.5万亿美元资产负债表达成共识,预计于今年晚些时候开启缩表。美联储计划逐步允许债券到期,而不再进行重新投资。

美联储会议纪要显示,几乎所有的美联储官员都赞成2017年开始缩表。关于缩表,美联储计划到时公布每个月不再投资规模的上限。该上限将每三个月上调一次。

针对美国一季度经济放缓的局面,会议纪要显示,官员们认为,这种放缓是暂时性的。此外,虽然有些官员对最近通胀的疲软表示担忧,但这不足以让他们放弃今年再两次加息的计划。

而美联储缩表、加息预期(会刺激美元资产回流),对中国流动性趋紧的影响还远没有体现!——一般来说,美国加息,中国为避免资金外流也需要相应加息应对。由于中国经济4月经济数据全面回落给二季度经济预期蒙上阴影,而美国经济复苏预期良好,中国监管层是否有决心跟随现在并不能确定。

第三是在房地产领域,信托、贷款、发债纷纷收紧,让房企融资“命脉”告急!

在防风险、去杠杆的大背景之下,房地产风险也是监管层紧盯的领域之一。首先,房企的再融资受限已是延续多年的规定了,而房企发债的困境在去年四季度已经显现。当季地产债券发行量和净融资额仅为三季度的30%。而今年初至今困境进一步加剧,万科和富力等知名房企纷纷取消发债,涉及金额至少为50亿元人民币。其背后的真实原因是——发债这一低成本融资方式,现在却变成了高成本!

随后,银监会在一季度经济金融形势分析会明确指出,将严禁银行资金违规流入房地产领域。4月底,银行大幅收紧开发贷,监管部门也加大对银行理财资金违规流入房地产的排查力度。据银行业人士称,目前股份制银行开发贷审批权限上交总行很普遍,个别股份制银行大幅收缩房地产贷款业务甚至停止新增业务。

到了5月份下旬,银监会向各银监局下发《2017年信托公司现场检查要点》,将违规开展房地产信托业务列入2017年信托公司现场检查要点,直指信托公司开展的“拿地融资业务”,可谓切中要害——目前信托融资已是房企除银行贷款外的主要融资方式。今年来,68家信托公司共发行326只房地产信托产品,累计为房企融资1005.5亿元;5月房地产信托发行依然“有增无减”,募资额已达113.7亿元。

这意味着,现在房企融资已经全面受限,结合近期楼市出现的成交急速回落情况,显然房地产市场正进入滞涨期,局部甚至已有较大风险!

而在股市层面,受估值下跌和公司经营需融资但又“钱紧”的影响,上市公司质押股份和“被动补充质押股份潮”(股权质押常规一般是按照市值价格的3-5折融出,当受市值下跌影响,股东现有质押股份不足以匹配其已融出资金而被警戒时,就需补充质押股份数以免强平),正成为引爆相应个股下跌的恶性循环。另外,房企融资全面受限对A股地产板块也是直接的打击!

而在股市层面,受估值下跌和公司经营需融资但又“钱紧”的影响,上市公司质押股份和“被动补充质押股份潮”(股权质押常规一般是按照市值价格的3-5折融出,当受市值下跌影响,股东现有质押股份不足以匹配其已融出资金而被警戒时,就需补充质押股份数以免强平),正成为引爆相应个股下跌的恶性循环。另外,房企融资全面受限对A股地产板块也是直接的打击。

据不完全统计,自今年4月份市场调整以来,截至5月22日两市累计有95家公司合计发布了143份补充质押公告,另有3家公司披露存在被强行平仓的风险。其中高位质押股权的次新股超过30家,占比约三分之一。而当前股市整体的股权质押市值已达5万亿,据说有7500亿随时面临爆仓强平的风险。

很多机构关注“补充质押”急速扩大对券商风控能力的冲击,而博览研究员更关注的是,导致股权补充质押5月以来迅速扩大的根源是什么?仅仅是股价下跌吗?在我看来,降杠杆背景下,券商获取资金的成本抬升、同时提供给上市公司的资金融出成本更大幅的抬升,才是导致股价下跌这一结果的主因。(然后股价下跌又成了补充质押进一步扩大的理由)

表面上看,提供质押和补充质押融资的几乎全部是券商,直接来自银行的质押融资占比已不到10%。但一个值得警惕的局面是,银行作为中国金融体系的核心,也是主要的资金提供方,总体上向保险、券商、基金等是“净融出资金”的(事实上,银行在股灾之前对股权质押也是很青睐的,这也是银行投资渠道之一,只是股灾后受风控影响现在抬高门槛罢了)。而央行又是银行体系货币供给的终极大BOSS。这意味着,在央行持续紧平衡抬升利率之下,其后续的传导环节(央行-商业银行-中小银行-非银金融机构-上市公司杠杆融资)中所有的资金成本都会随着抬升。

比如,很多券商从业股权质押业务的终极资金来源,还是银行——据悉现在由银行和券商合作的中间产品,即针对股权质押业务而定制的资产管理计划,实际上市场占比已是最大。操作方式是以资管计划的方式提供融资,资管计划的资金来源中,银行资金作为优先级存在,券商或者其他的机构资金作为劣后级,这种产品降低了银行的风险,又大量扩充了资金来源。

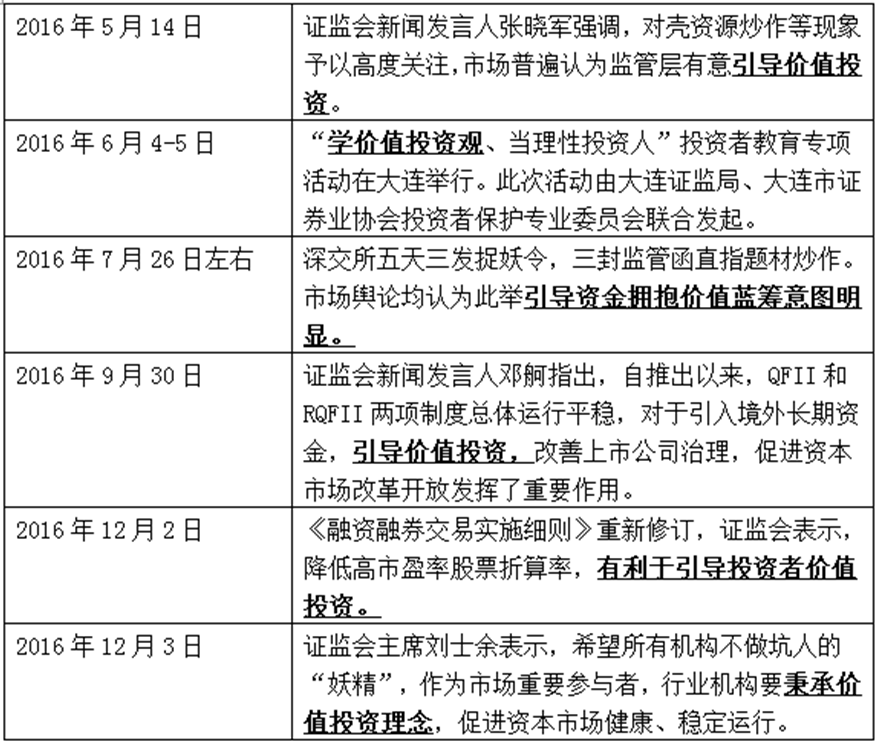

综上,那么对于作为本内参最核心研究对象-股市而言,在博览研究员看来,如果当前银行体系的流动性紧缺局面继续,尤其是监管层有意抬高金融体系内部融资的成本,则意味着券商从银行的融资成本会越来越高,规模会趋于放缓。然后券商能融给上市公司的质押金也会越来越少,折算比例也会越来越低,则上市公司融出同样规模资金的股份质押需要的就会更多。

而这种股份质押的消息对上市公司绝对是重大利空,如此就会形成“融资成本抬升或质押折算比例下降-股权质押规模扩大-公众对公司前景产生负面预期-股价下跌-股权质押规模进一步扩大-融资成本抬升的更快-公众负面预期进一步恶化-股价进一步下跌”的恶性循环中。

需要警惕的是,目前少数上市公司大股东的股权质押已经达到极限(典型的如最近持续暴跌第一创业),几乎股份全数都押给银行了,尤其是很多次新股此前都是高价质押,如果未来股价进一步下跌怎么办?

另外,从企业经营的层面来说,除了少部分是为了套现或者归还借款,股权质押本身是很多上市公司大股东借以融资扩张公司业务的一种手段,但现在随着质押股权变成一种“低杠杆、高成本”的资金融通危机,对于上市公司的长远经营发展也很不利。

在博览研究员看来,目前美联储缩表预期和银行间市场利率上升,对全球及中国金融市场资金成本抬升的影响,都还没用充分向下游的资金需求方传导,央行对货币紧平衡的局面容忍度如何,也不甚明朗,如果当前利率倒挂的局面持续,最终会对股市融资成本产生严重的负面作用,且不仅仅局限于股权质押!如果这种最坏局面出现,则不排除更大的下跌在后面!